Depuis qu'il a 13 ans, Kaoru Ishibashi est connu parmi ses amis sous le nom de K. Ishibashi. C'est comme ça qu'il a trouvé son nom de scène, Kishi Bashi, qui, si vous en donnez le son, n'est qu'une combinaison de son initiale et de son nom de famille. Dernièrement, cependant, la pop star indie expérimentale - aujourd'hui âgée de 43 ans - a repensé les choses. «Kaoru est mon vrai nom», dit-il. «C'est un peu difficile à prononcer. Vous avez ces deux voyelles l'une à côté de l'autre. Mais je pense que c'est le genre de chose que nous devrions pouvoir commencer à prononcer.

Ishibashi, un violoniste et auteur-compositeur-interprète, dont la capacité à construire des sons complexes et complexes en une symphonie de poche, a valu à NPR de l'avoir salué comme un "orchestre composé d'un seul homme" après avoir lancé sa carrière solo en 2012. son identité depuis qu'il a commencé à travailler sur Omoiyari, à la fois le titre de son quatrième album studio (le 31 mai) et un long métrage «songfilm» du même nom qu'il compose et réalise. Tous deux répondent à l’histoire et à la mémoire de l’incarcération des Américains japonais au cours de la Seconde Guerre mondiale en gardant un œil sur l’actualité.

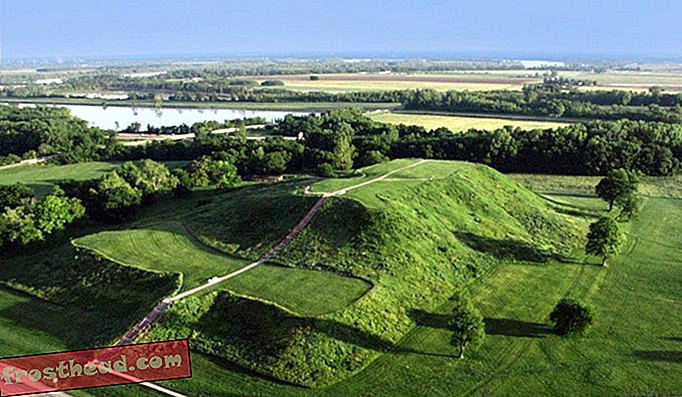

À peine 48 heures après le bombardement du Pearl Harbor par le Japon, le 7 décembre 1941, le gouvernement des États-Unis a commencé à rassembler des Américains d'origine japonaise. Le décret 9066, promulgué par le président Franklin D. Roosevelt environ 11 semaines plus tard, a finalement affecté la vie de 120 000 personnes. La plupart ont eu le temps, 48 heures ou une semaine, d'emporter tout ce qu'ils pouvaient emporter avant d'être envoyés dans des camps d'incarcération tels que Tule Lake, Manzanar et Rohwer, où ils ont été forcés de rester en moyenne. pendant trois à quatre ans en temps de guerre.

La famille d’Ishibashi n’a pas vécu ce chapitre de l’histoire, car ils ont émigré du Japon aux États-Unis après la guerre, mais il était au courant des événements grâce aux manuels scolaires et aux efforts de ses parents (ils vivaient à Norfolk, en Virginie, quand il était lycée, et il se souvient en particulier d’un voyage mémorable à Washington pour assister à une exposition sur les camps du Smithsonian). Après l'élection présidentielle de 2016, cependant, il a commencé à réfléchir à l'expérience de ces 120 000 Américains d'origine japonaise incarcérés pendant la guerre avec une ferveur renouvelée. «Il existe de nombreux parallèles contemporains à l'heure actuelle, comme l'interdiction musulmane et l'islamophobie et l'utilisation fondamentalement de la peur et de l'hystérie pour alimenter ces idées xénophobes externes», a-t-il déclaré. Prenant les thèmes avec lesquels il travaillait habituellement - amour, perte et désir -, il entreprit de faire quelque chose de différent cette fois-ci: en leur insufflant un récit historique.

Noriko Sanefuji, spécialiste des musées du Musée national d'histoire américaine du Smithsonian, a rencontré Ishibashi au cours de son voyage à travers le pays, parlant aux survivants, visitant d'anciens camps et apprenant auprès d'universitaires. L’année dernière, lors du pèlerinage annuel de Heart Mountain, ils se sont rassemblés avec environ 300 personnes, dont beaucoup étaient incarcérées au camping ou avaient des liens de parenté. Là-bas, raconte-t-elle, l'histoire des camps d'incarcération semble particulièrement vivante. «Les générations de la Seconde Guerre mondiale sont en train de passer, mais les petits-enfants sont là, cela fait donc partie de leur histoire et de notre histoire américaine», dit-elle. "C'était vraiment très puissant, très émouvant d'être dans cet espace à cette époque."

Après avoir entendu Ishibashi jouer (vous pouvez l'écouter en direct sur l'ordre podcast 9066), Sanefuji l'a invité à participer à un événement organisé au musée plus tôt cette année à l'occasion de la Journée du souvenir, qui marque l'anniversaire de la signature de l'ordre exécutif. Elle dit qu'elle considère Ishibashi, qui a sa propre fille, maintenant adolescente, comme l'une des personnes qui peut aider à rendre cette histoire accessible et pertinente pour les générations futures. «Je sens qu'il fonctionne comme un pont», dit-elle.

Pour son travail, il a choisi le terme japonais o moiyari . Bien que cela ne se traduise pas facilement en anglais, il se compose de deux verbes «omou», ce qui signifie à peu près «penser ou ressentir» et «yaru» ou «faire, donner, ou pour entreprendre. »La combinaison suggère l'empathie mais aussi l'action, la bonne synthèse de ce à quoi il s'est dévoué au cours des deux dernières années.

En prévision de la sortie de son album, Smithsonian.com a parlé à Ishibashi de son processus de création d'Omoiyari .

"Mon travail d'artiste est d'inspirer et de guérir", dit-il. "Autour de l'élection, mes auditeurs étaient très perturbés et j'étais bouleversé aussi ... alors je me suis senti obligé de créer un morceau de musique [" Marigolds "] qui guérirait et éduquerait." (Max Ritter)

"Mon travail d'artiste est d'inspirer et de guérir", dit-il. "Autour de l'élection, mes auditeurs étaient très perturbés et j'étais bouleversé aussi ... alors je me suis senti obligé de créer un morceau de musique [" Marigolds "] qui guérirait et éduquerait." (Max Ritter)  Journée commémorative du Musée national d'histoire américaine du Smithsonian, le 19 février 2019 (Jaclyn Nash, Musée national d'histoire américaine, Smithsonian Institution)

Journée commémorative du Musée national d'histoire américaine du Smithsonian, le 19 février 2019 (Jaclyn Nash, Musée national d'histoire américaine, Smithsonian Institution)  Journée commémorative du Musée national d'histoire américaine du Smithsonian, le 19 février 2019 (Jaclyn Nash, Musée national d'histoire américaine, Smithsonian Institution)

Journée commémorative du Musée national d'histoire américaine du Smithsonian, le 19 février 2019 (Jaclyn Nash, Musée national d'histoire américaine, Smithsonian Institution) Il y a tellement d'histoire à couvrir. Comment as-tu commencé les recherches sur Omoiyari ?

J'ai passé quelques mois à lire beaucoup, à rattraper mon retard. Heureusement, j'ai rejoint un groupe d'étudiants gradués de l'Université Brown. Ils avaient organisé ce voyage de deux semaines sur la côte ouest en direction de Manzanar, du lac Tule et du musée national américano-japonais pour parler aux survivants. Ce sont des étudiants diplômés. Ils discutent toute la journée et discutent ensuite autour d’une bière le soir. C'était donc le début.

Vous avez cité le projet No-No Boy, qui se décrit comme une œuvre multimédia immersive d'images, de récits et de chansons d'archives, comme étant particulièrement influent.

Oui, Julian Saporiti et Erin Aoyama sont les candidats au doctorat de Brown. Je pense que Julian m'a interviewé une fois, et nous avons vraiment connecté. Sans lui, je ne pense pas que je me serais sentie à l'aise de faire un voyage de deux semaines avec des inconnus de 20 ans plus jeunes que moi. Ils sont du même avis que l'éducation en vase clos ne suffit pas. Que vous devez sortir et faire venir des personnes qui ne font pas partie de votre propre cercle pour comprendre le message. Vous pouvez faire toutes ces recherches et créer des idées de pointe, mais si vous ne chantez pas de chansons, ne racontez pas d'histoires ou n'engagez pas un public plus large, beaucoup de ces idées peuvent être perdues.

Parlez-moi du film sur lequel vous travaillez en conjonction avec l'album. Pourquoi avez-vous décidé de créer un documentaire complet?

L'idée est que la musique est une colle qui engage le public à digérer cette histoire vraiment difficile. Plus votre personnalité y est, plus les gens sont disposés à entrer dans votre histoire. C'est ce que j'essaie de faire. Amener les gens avec de la belle musique ou un thème convaincant pour raconter l'histoire et motiver ces idées sur l'identité des minorités dans le pays.

Qu'est-ce que ça fait de transformer l'histoire en art?

C'est un défi. Je suis allé dans les musées, j'ai lu des livres. J'ai parlé à des historiens. En fin de compte, il est difficile d'écrire des chansons sur les années 40. Mais j'ai des liens avec les émotions brutes comme la peur, l'amour et la célébration. Ce sont des choses universelles.

J'ai toujours eu le souci d'inclure les noms des Japonais [dans mes chansons.] Peut-être avais-je peur de rester en blanc. Mais l'une des chansons [sur le nouvel album, “Violin Tsunami”] est en japonais et je n'ai plus autant peur.

Quelle était la chanson la plus difficile à écrire?

«Thème pour Jérôme» est très émouvant pour moi car il s’agit de la perte du langage et de la communication intergénérationnelle. Les Américains d'origine japonaise seraient obligés d'utiliser l'anglais pour survivre. Cela signifie donc qu'un grand-père qui parle peu l'anglais peut à peine communiquer avec ses petits-enfants. C'est déchirant pour moi, car je peux parler avec mes parents au Japon parce que je parle japonais.

Penser à ces liens intergénérationnels m’amène à « Marigolds », que nous sommes ravis de faire ses débuts. Les soucis symbolisent-ils quelque chose? Je pense toujours à eux par rapport à Day of the Dead et aux pétales qui relient les familles vivantes à leurs ancêtres.

Je n'aime pas divulguer complètement ce dont il s'agit. Mais je pense, oui, dans [le film de Disney] Coco, [les personnages] racontent que vous n'êtes en vie que si vous vous en souvenez. L'esprit meurt quand vous l'oubliez. C'est une belle idée. Je peux voir la façon dont l'histoire est comme ça. Comme l'oncle que vous n'avez jamais rencontré, mais vous pouvez imaginer qui il était et c'est ainsi que son esprit reste en vie.

Au Japon, nous avons le culte des ancêtres. Je suis allé à Tokyo pour filmer un peu de [ Omoiyari ] et ma grand-mère en parlait. Elle a dit que vous payez du respect [à vos ancêtres] parce que vous êtes ici à cause d'eux. À cause de leur grâce, nous sommes ici maintenant. Ils ont survécu et ils ont tracé un chemin de vie pour nous. Je pensais que c'était vraiment beau.

Qui a été la personne la plus mémorable que vous ayez rencontrée lors de la réalisation de ce projet?

Julian et Erin du projet No-No Boy. Ils représentent cet optimisme - eh bien, Julian est un peu salé - mais Erin est un bel esprit et elle représente cette perspective optimiste que nous partageons, je pense, pour la prochaine génération. Je suis très optimiste. J'ai une fille de 13 ans et je vois que sa génération est plus empathique, plus compatissante, plus attentionnée et plus tolérante. C'est le genre de chose qui me rend encouragé.